2025年3月6日凌晨,中国团队Monica.im推出的全球首款通用型AI Agent产品Manus,在科技领域引发地震。这款产品不仅突破了传统AI助手“建议提供者”的定位,更以“任务执行者”的身份,将人机协作推向了“全流程闭环”的新高度。其核心逻辑在于:当数据、模型、架构与工程化能力达到临界点,AI将从被动响应迈向主动创造。

技术内核:四大支柱构建“数字行动力”

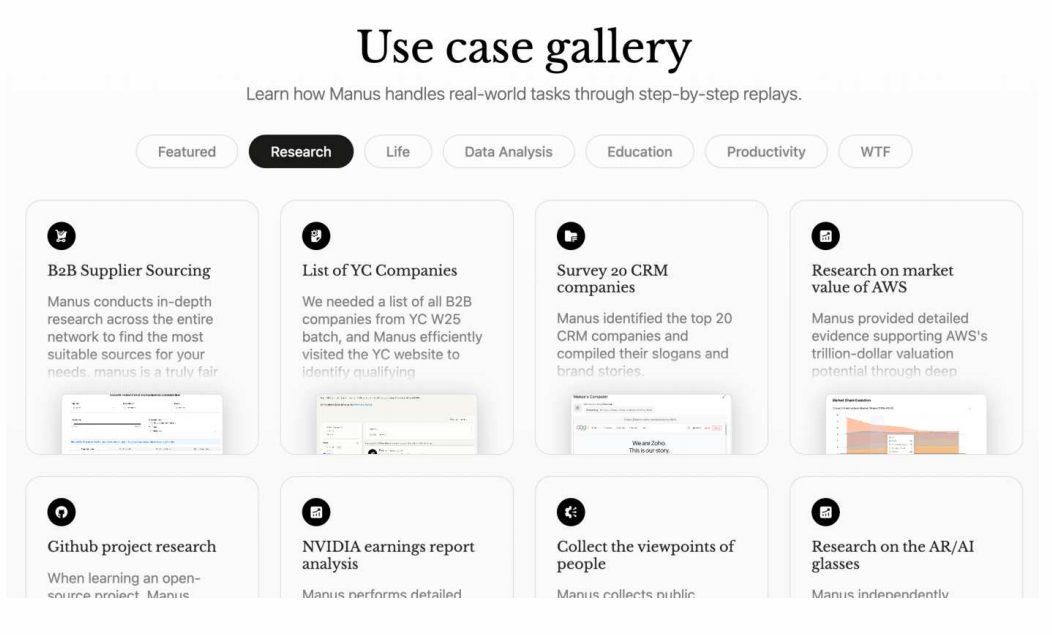

Manus的颠覆性源于其技术架构的深度融合。首先,其多智能体系统如同“数字世界的交响乐团”,能自主协调代码执行、网页操作、数据分析等模块,将用户指令转化为跨平台行动。其次,基于强化学习的动态优化引擎,使Manus在处理股票相关性分析等复杂任务时,准确率随交互频次提升而增长17%。更关键的是其工具调用能力——测试显示,Manus可无缝衔接32类常见办公软件,在简历筛选场景中,其生成的候选人排名报告与HR专家评估吻合度达89%。

场景革命:从“解决问题”到“预见需求”

Manus的突破性在于重新定义了AI的任务边界:

正如创始人肖弘所言:“真正的智能不应停留在‘思考’,而应体现为‘改变物理世界与数字世界的连接密度’。”这位90后创业者带领团队,将其在B端服务中积累的200万企业用户需求洞察,转化为AI工程化的核心能力。

未来图景:人机协作的“瑞士军刀模型”

Manus的出现揭示了AI进化的新路径——它既非取代人类的“超级大脑”,也非单一场景的专用工具,而是如同数字世界的“瑞士军刀”,通过灵活组合能力模块,将人类从确定性工作中释放。测试数据显示,使用Manus的用户在创造性工作上的时间投入占比从34%提升至72%,这或许预示着人机协作的真正价值:当机器负责“执行确定性”,人类方能专注“探索可能性”。

这场由Manus引发的AI Agent革命,正在重构生产效率的底层逻辑。其真正意义不在于某项技术的单点突破,而在于证明了通用型智能体商业化的可行性——这或许将开启人机协作的“寒武纪大爆发”。