当满怀期待地得到一包咖啡豆时,豆袋上说有柑橘、水蜜桃风味的,兴致勃勃的打开、研磨、冲煮。。。

咖啡的风味问题困扰着许多人,风味轮上如此多的风味,却品尝不出来~~

文化生活饮食地域的不同,对同一杯咖啡的有不同描述。爱好者的咖啡品鉴,重要的是交流,对这支豆子的感受。文化、经历、感知力不同,描述必然不同。

对于咖啡从业者来说,感知风味是重要的功课;经常喝各类清咖的咖友们,慢慢的也会区分出一二来。

测试咖啡的设备很多,甜度测试仪、浓度测试仪、控温控时的设备、烘焙曲线图等等。唯独风味的感知,依然需要人工杯测,这个有意思的过程,称之为“coffee cupping”。

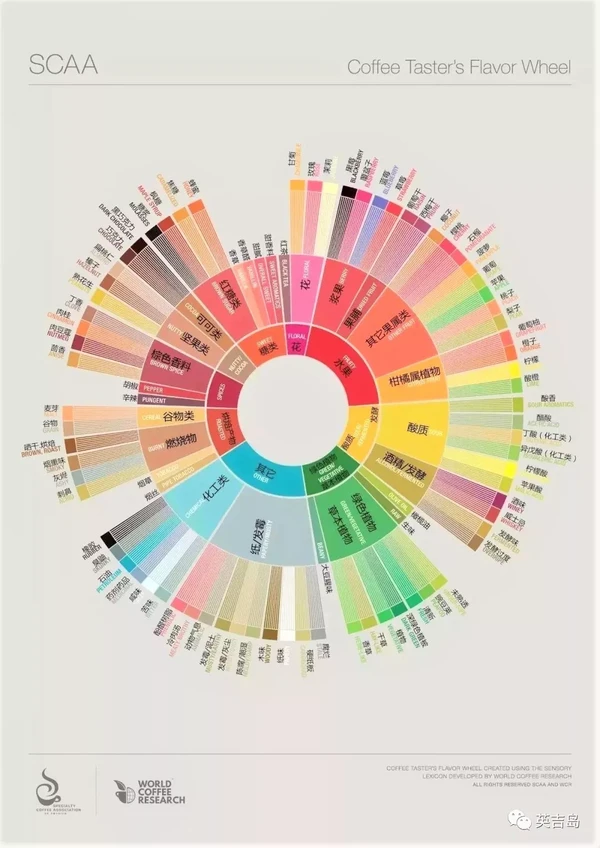

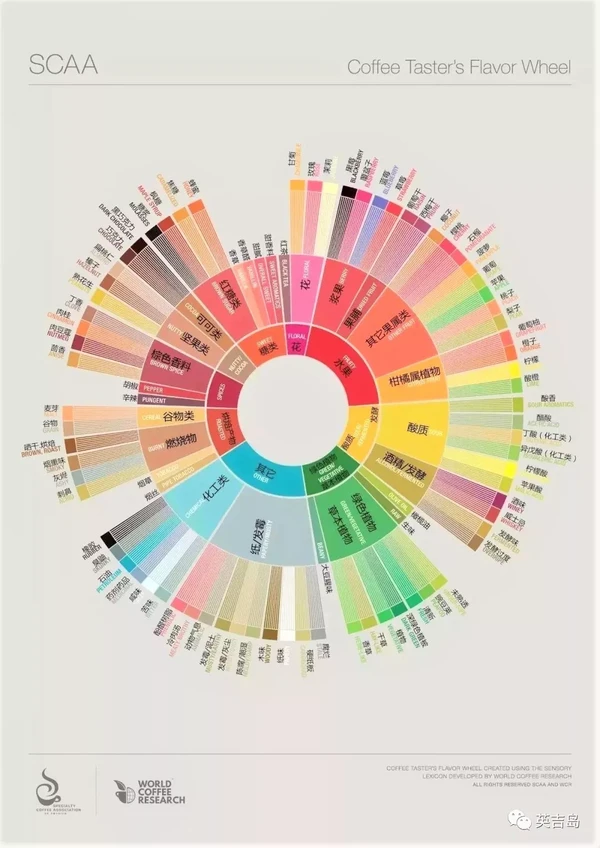

▕ 咖啡风味轮

咖啡出品给消费者之前,幕后的工作有很多,测试豆品是非常重要的环节,参考的标准之一就是有趣的“咖啡风味轮”。

风味轮的设计很有视觉冲击,它囊括了咖啡风味的全部,犹如万花筒般的美丽。

准备好咖啡,关注每个阶段的咖啡变化:研磨时的香味(干香)、注水冲泡后的香味(湿香)、以及破渣之后吸啜时丰富味觉感知。

大多数风味是一种感官的混合:例如柑橘的酸苦和独特的芳香、或者蜜糖的甜味、焦糖的苦味和烟熏般特有的芳香等。

味觉受体主要分布在舌头的味蕾里,另有少数部分在上颚、软腭和咽喉部,一般人的味蕾数约9000到1万个,有些人味觉天生灵敏,有些人迟钝,取决于味蕾数目的多寡,科学家将味觉灵敏度分为三大类,最灵敏的舌头味蕾数,大约有25%的人群,425个/平方厘米;一般灵敏的味蕾数,180个/平方厘米。有趣的味蕾数常因性别、年龄与种族而异,基本上女性多于男性,少年多于老年,东方人、非洲人与南美洲人多于欧洲人。

▕ 感知力的敏感度

正常人都有的“五感”,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉这五种基本感觉。分类是根据对应的器官而来,即眼、耳、皮肤、鼻、舌。

只要稍微用心想一想,就会发现将感觉分为五类是很牵强的,他们是一群综合体。

比如,用指尖轻轻接触的那种触觉,和重重的用手掌压的那种触觉是不一样的,很难将这两种感觉归为一类。对骨头和关节的刺激,说成“压觉”也许会更恰当一点。

而味觉则是一种与口腔与舌头的触觉,以及嗅觉都有着微妙联系的感觉,大口大口地吃甜点时,用舌头添奶油的感觉和喝热汤时的感觉,也很难称为同一种味觉。

把头埋进毛毯里时会很自然地联系起什么来呢?是扫帚的表面有多硬?还是赤脚走在春天的草地上的感觉?

久别重逢恋人的深情拥抱与走下舞台后同伴们的狂热相拥,心灵的触碰一样吗?

这些经验都储存在我们的记忆中,只要看到表示这些事物的词语,或是看到他们的形象,我们就会唤起对它们的记忆。

所谓的感知,就是以这样一种很难说清的方式相互渗透,相互联系在一起的。

人不仅仅是一个感官主义的接收器组合,同时也是一个敏感的记忆再生装置,根据记忆在脑海中再现曾经出现过的种种。

在人脑中出现的形象,同时也是几种感觉刺激和再生记忆相互交织而成的一幅宏大图景。

通过眼睛看,通过耳朵听,通过鼻子闻等,把物体的各个属性地结合起来,成为一个整体。观察是知觉的高级形态,是有目的、有计划、比较持久的知觉过程,在感知觉中占有重要地位。

感知力包括:表情神态感知力、肢体语言感知力、说话语气感知力、文字阅读感知力、图形图像感知力、触觉感知力、嗅觉感知力、味觉感知力、还有心灵沟通感知力。

感知力敏锐的人,对于外界所给予的刺激反应比常人激烈。“给点阳光就灿烂,给点洪水就泛滥”,说的就是那些感知力异常敏锐的人吧。

▕ 感知的信息构筑

感觉或形象的组合,就像是我们在信息接收者的大脑中进行的一种信息再构筑活动,通过各种渠道传递刺激。

视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉,以及他们组合起来产生的刺激,在我们的大脑中再现“印象”。

未来的大数据、自动化、人工智能设备如影随形融入生活。速度、效率“浓缩”的比一小杯意大利浓缩咖啡更强劲。

“人”与智能的不可替代性,也在于情感的感知力吧。记忆呼唤离不开存在于带有情感的“原材料”。

智能机器人会有感知记忆吗?当喝到一杯与曾经相似的咖啡时,脑图里会浮现“曾经往事”吗?

电影《机器管家》,描述着这样一个故事,智能机器人的程序,只设置为该完成的任务。而他却开始感知身边的一切、体验情感、创造思维,真诚而无畏的追逐爱情,用百年的时间去证明自己是“人类”。。。

还有一部《人工智能》,讲述了一个寻找妈妈的爱,沉睡海底千年的“男孩”。

若干年后,当智能机器也拥有感知力后,比起人类哪个更值得去珍爱?

在审美意识相对不成熟的国家进行精密的市场调研,就能生产出不太有美感的商品在这个国家热卖,但是在一个审美意识比较成熟的国家进行精密的市场调研,则会制造出很有美感的商品,一样会在这个国家大卖。

事实上,当富有美感的商品在审美意识相对不成熟的国家销售时,也会对当地的消费者们产生启发,引起消费欲望。

当与缺乏美感的商品并置时,有美好感知力的商品更具有吸引力,更能开启人们的消费意识。

那些审美意识成熟的消费者是不大可能接受粗陋的商品,这就是“美好的感知力带来的好处”。

“重庆火锅很好吃”,但是在日本东京吃到的就未必如此。如果仅仅是厨师的手艺问题,那么从中国找个手艺好的厨师来就是了。事实上,的确有些餐馆是这么来做的,但是问题并没有得到解决。

因为这不是厨师的问题,而是顾客的问题。并非是在日本的顾客味觉格外的敏感和挑剔,而是他们自身已经抱有一种“可能不会太好吃”的感知。

最大程度的满足消费者的感知欲望是不容忽视的问题,甚至这才是问题的关键。

地域属性的品牌也并非虚构的,也是当地的文化和消费欲望的综合体现。

有的感知,就像WIFI一样,看不见、摸不到,却真实存在。

住宅意识,大多来自于房地产商的广告“两室一厅”或“三室一厅等名词(智能化输入法),一般就可以知道这是两间或三间卧室加起居室,那只是个单位记号——就像每个人的身体。

“家”的概念很抽象,用检测仪器难以监测,但可以用心去感知。